◎普通のリサイクルショップにレンズ付きのカメラ(ペンタックスME)が¥1.480でジャンクショーケースに入っていました。

レンズキャップが付いてて何ミリのレンズか分かりませんでしたが、ちょっと太めのレンズ(太いレンズは明るい物が多い)だったので購入を決断、ワクワクしながら車の中でキャップを取ったら…

「30mm!?」

ペンタックスに30mmがあるのを知らなかった自分は凄く驚いたんですが、当時のムービーは4倍ズームが流行っていたらしく、120mmを発売していたペンタックスは30mmも発売する事にした様ですね^^;

実際にリサイクルショップで見たのはこれが初めてだったんですが、光を通して見るとレンズの中にカビがあり、そこでテンションダウンしてしまいました😭

1977年発売 当時の価格は¥26.000(ケース: ¥2.000、フード: ¥2.200)

レンズ構成: 7群7枚 画角: 72° 最小絞り: F22

最短撮影距離: 0.3m 外寸: 63×39.5mm 重さ: 215g

フィルター径: 52mm 絞り羽根枚数: 5枚

当時のカタログには「焦点距離30ミリは一般レンズでは世界初で、まったく新しい写角をもったユニークな広角レンズです。その用途は広角による風景撮影のみならず、スナップ写真などに最適と言えます。 従来、広角28ミリか35ミリかの選択で苦労された方々にも抵抗なくご利用頂ける画期的なレンズです。」と書かれていました。

でも28ミリと35ミリの牙城を崩す事なくユーザーはより広角な28mmに走ってしまい、このレンズは消えていったのかもしれません💦

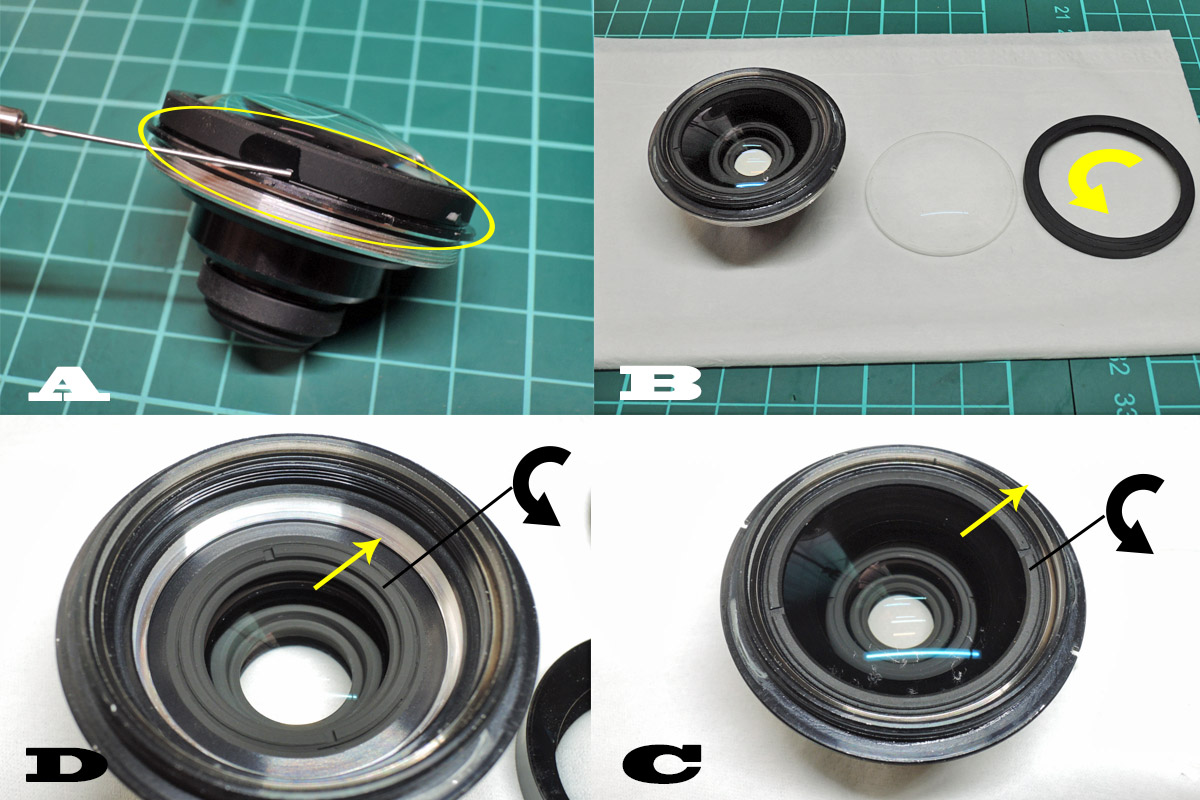

①まずはレンズのみの清掃からです

A: 銘板を反時計回りに回して外します。

A: 銘板を反時計回りに回して外します。

B: こんな感じで外れます。

C: 前群ユニットを外すのですが、ここの溝にカニ目ツールが入りにくいので、先に前玉のロックリングと前玉を外しておくとツールが楽に入ります。

D: 前群ユニットを反時計回りに回して外します。

②前群ユニットのレンズ清掃

A: 前玉のロックリングにはネジ止め剤が塗布されているので、先にアセトンを染み込ませて数分待ってから緩めます。

A: 前玉のロックリングにはネジ止め剤が塗布されているので、先にアセトンを染み込ませて数分待ってから緩めます。

B: こんな感じでロックリングと前玉が外れます。

C: 次に2枚目のロックリングとレンズを外します。

D: 更に3枚目のロックリングとレンズを外します。

③前群の各レンズの清掃

A: 外したレンズを清掃します。

A: 外したレンズを清掃します。

B: 4枚目のロックリングにもネジ止め剤が塗布されていますので、アセトンを浸みこませて数分待ってから緩めます。

C: ロックリングを反時計回りに回して外し、4枚目のレンズを取り出します。

D: 全てのレンズを清掃したら、レンズの組む向きに気を付けて前群ユニットを組み立てます。

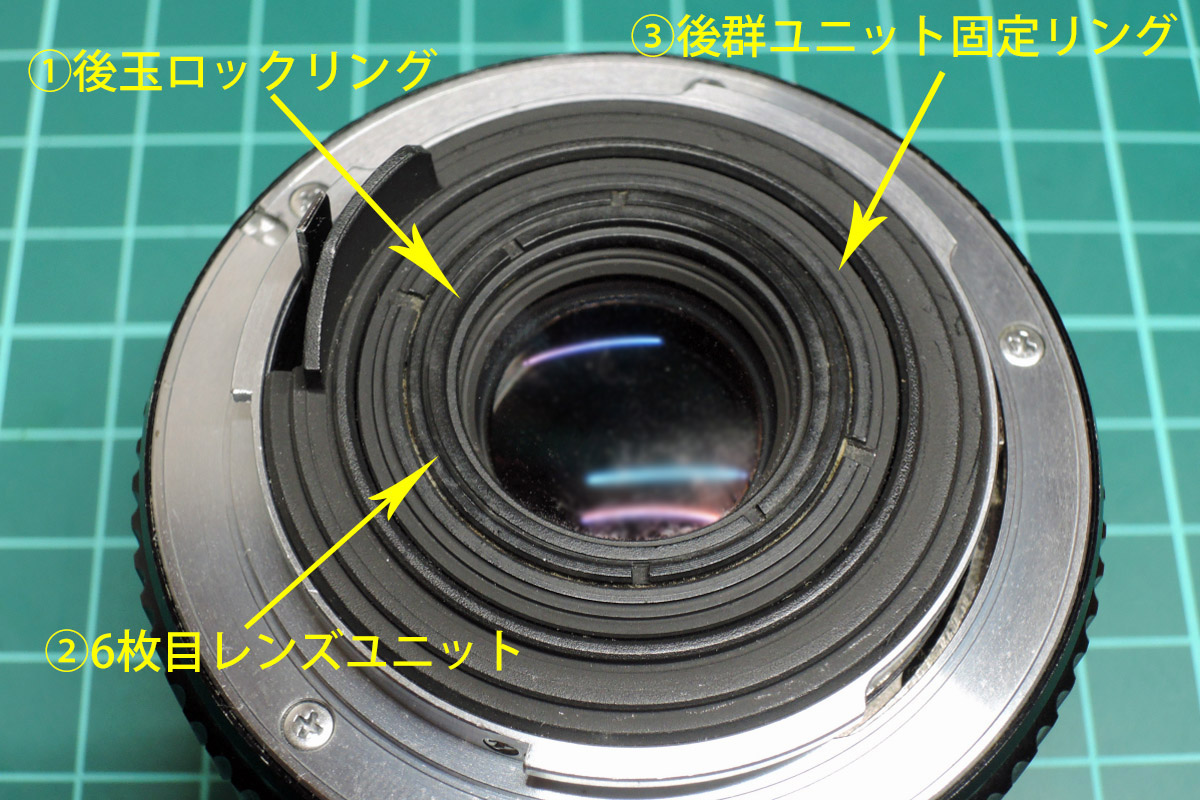

④後群レンズユニットを外す時の注意点

これが最初良く分からなかったものですから、いきなり②を緩めようとしてロックしてしまいました。

これが最初良く分からなかったものですから、いきなり②を緩めようとしてロックしてしまいました。

正しい分解手順はまず③の後群ユニット固定リング(ネジ止め剤でガチガチ)を外し、後群レンズユニットを引き抜いてから、①を外して後玉を外し、②は嵌め殺しレンズなので一体で外れる事が分かりました。(以下、下記を参照して下さい)

⑤後群レンズユニットの取り外し

A: 遮光パーツを固定しているネジ3個を外します。

A: 遮光パーツを固定しているネジ3個を外します。

B: こんな感じで遮光パーツが外れます。

C: マウントを固定している5個のネジを外し、マウントの取付位置を確認しながらマウントを外します。

D: まずここにネジ止め剤が塗ってあるので、アセトンを染み込ませて数分待ちます。(この画像は分かり易い様に外装まで外しています)

⑥後群レンズユニットはただ入れてあるだけです

A: 後群レンズユニットを固定しているロックリングを反時計回りに回して外します。

A: 後群レンズユニットを固定しているロックリングを反時計回りに回して外します。

B: 後群レンズユニットは入れてあるだけですので、そのまま引き抜けば外れます。

C: こんな感じのパーツ構成になっていて、調整や位置決めはありません。

D: 後群レンズユニットの後玉を固定しているロックリングを反時計回りに回して外し、後玉を取り外します。

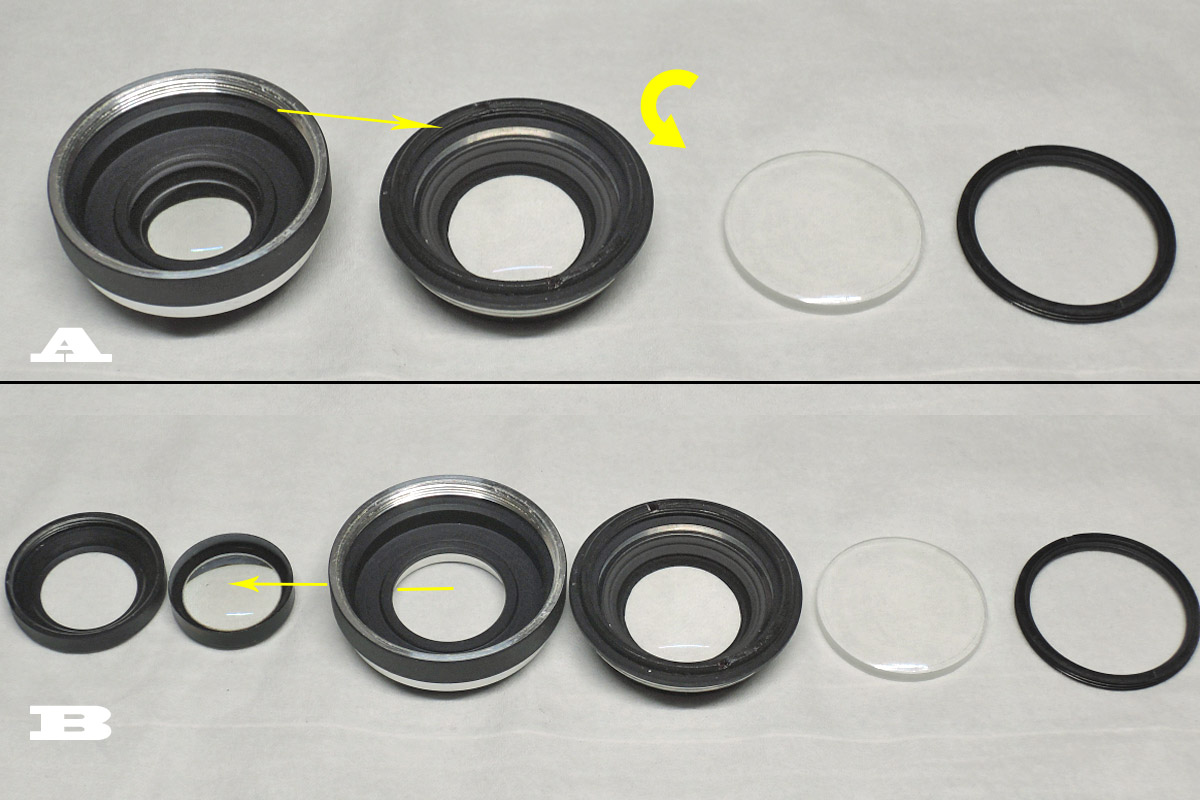

⑦後群レンズユニットの各レンズの清掃

A: 6枚目のレンズはリングに嵌め殺しで固定されていますので、リングごと外してレンズを清掃します。

A: 6枚目のレンズはリングに嵌め殺しで固定されていますので、リングごと外してレンズを清掃します。

B: 5枚目のレンズのロックリングを外し、レンズを取り出します。

全てのレンズを清掃したら、後群レンズユニットを組み立てて、後は逆の手順でレンズ本体を組み立てればレンズのみの分解清掃作業は終了です。

⑧ヘリコイドグリス交換の為の分解

A: 画像⑤のCからの続きになります。

A: 画像⑤のCからの続きになります。

絞り連動リングの取付状態を確認しておきます。

B: 絞り連動リングに付いているスプリングを外します。

C: 絞りリングを外しますが、ここにはクリックボールと小さなバネが入っていますので、外す時は袋の中で作業するのをお勧めします。

D: 絞りリングを外す時は連動している部分も確認しておきます。

⑨フォーカスリングの取り外し

A: 絞りリングを外したら、クリックボールとバネも回収しておきます。

A: 絞りリングを外したら、クリックボールとバネも回収しておきます。

組み立てる時はグリスを筆に付けてグリスアップしておきます。

B: 次にフィルター枠を固定しているネジ3個を外し、フィルター枠を取り外します。

C: フォーカスリングを外す前にまず無限遠にセットして動かさない様にして下さい。

フォーカスリングの内側に銅のサブヘリコイドとフォーカスリングの位置関係をマーキングしたらネジ3個を外します。(小さなワッシャーが入っています)

D: フォーカスリングを外します。

⑩マウント基部の取り外し

A: マウント基部を固定しているサイドのネジ3個を外します。

A: マウント基部を固定しているサイドのネジ3個を外します。

B: 取付位置を確認しながらマウント基部を外します。

C: マウント基部にある連動部の動きをチェックし、動きが悪い場合は軽く注油しておきます。

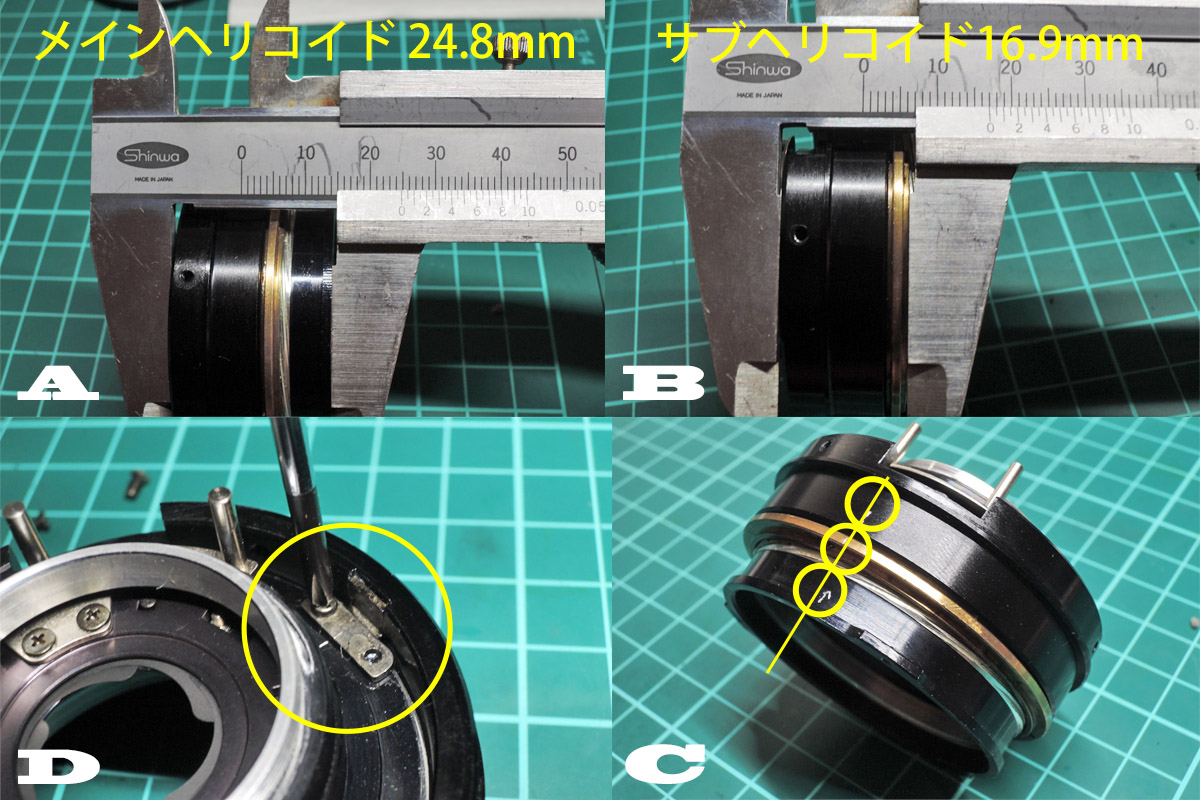

⑪ヘリコイドの幅測定と分解

A: 無限遠時の全長のメインヘリコイドの幅を測定しますが、これは個体差もあるので実際に測定して下さい。

A: 無限遠時の全長のメインヘリコイドの幅を測定しますが、これは個体差もあるので実際に測定して下さい。

B: サブヘリコイドも同様に測定しておきます。

C: 無限遠位置での基部、サブヘリコイド、メインヘリコイドの位置を一直線でそれぞれマーキングしておきます。

D: 直進キーは摩耗している事もあるので、相性を合わす為に片方だけ合いマーキングをして2個共外します。

⑫ヘリコイドの分解と清掃・グリスアップ

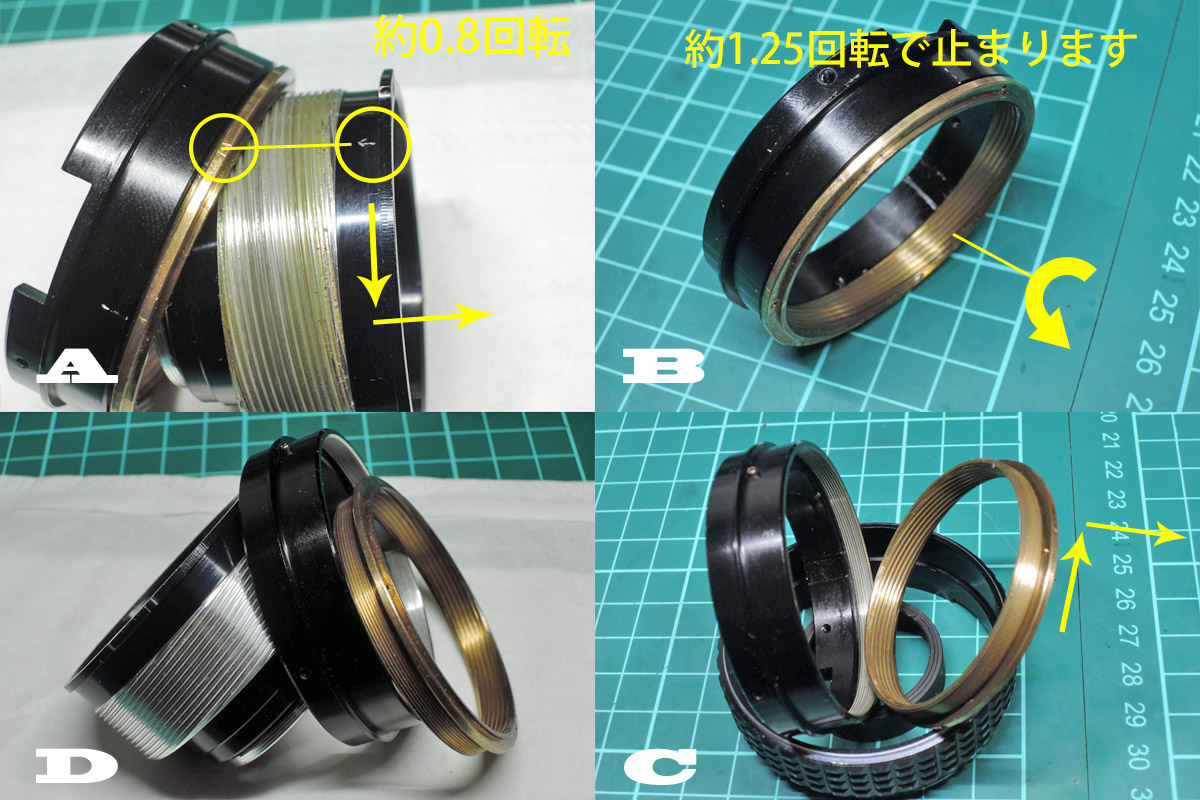

A: メインヘリコイドをかなりゆっくり慎重に回し、外れる瞬間の位置をサブヘリコイドにマーキングしておきます。(おおよそ約0.8回転で外れます)

A: メインヘリコイドをかなりゆっくり慎重に回し、外れる瞬間の位置をサブヘリコイドにマーキングしておきます。(おおよそ約0.8回転で外れます)

B: 次にサブヘリコイドですが、まず締め込んで何回転で止まるか数えます。(これの場合はおおよそ約1.25回転で止まりました)

C: そして時計回りに回して外れる瞬間の位置をマーキングしておきます。

D: ホワイトガソリンかパーツクリーナー&いらない歯ブラシなどを使って古いヘリコイドグリスを綺麗に落とします。

そして新しいヘリコイドグリスを固めの筆で薄く塗布しておきます。

(ヘリコイドの組み立ては最後に記してあります)

⑬絞り羽根の清掃

A: 絞りの開き具合は調整してありますので、合い位置マーキングを正確にしておきます。

A: 絞りの開き具合は調整してありますので、合い位置マーキングを正確にしておきます。

ネジ3個を外しますが、できればワッシャーは剥がさずに絞り固定側を外した方が位置が正確に分かります。

B: 絞り連動部のネジ2個を外し、絞り連動部を外します。

C: 絞り固定側・可動側を外したら、絞り羽根の向きと表裏を確認して絞り羽根を取り外します。

D: 絞り羽根と擦れる部分は全てエタノールで清掃します。

後は逆の手順で絞りを組み立てます。

⑭ヘリコイドの組み立て

A: まず基部にサブヘリコイドを外れた位置から入れ、止まるまで締め込みます。

A: まず基部にサブヘリコイドを外れた位置から入れ、止まるまで締め込みます。

そして約1.25回転戻してマーキング位置で止めます。

B: 次にメインヘリコイドを外れたマーキング位置から入れ、約0.8回転入れてマーキング位置で止めます。

確認の為に画像⑪で測定した数値になっているか確認します。

もし数値がずれている場合はヘリコイドを入れる位置が間違っている可能性がありますので、入れる位置を前後にずらして調整して下さい。

☆後は逆の手順で組み立てれば完成です。

お疲れ様でした。

⑮「SMC PENTAX 30mm F2.8」の作例

開放F2.8 最短撮影距離

開放F2.8 最短撮影距離

使用カメラはフルサイズミラーレスのα7で、絞り値は覚えいる範囲で記載しています^^;

⑯峠道

⑰旧東海道の松並木

⑱まだ残ってた紫陽花

⑲新店舗

⑳F8.0と開放

F8.0

F8.0

開放F2.8

開放F2.8

ピンは旗に合わせいて、開放だとちょっと周辺減光するのが分かります。

㉑日が沈むのが早くなってきました

F8.0 逆光には割と強い感じで、SMCの良さを感じました。

F8.0 逆光には割と強い感じで、SMCの良さを感じました。

㉒太平洋を横目に

㉓空のキャンバスに飛行機雲

㉔ドフへ寄り道

F5.6

F5.6

単焦点レンズのジャンクはほぼ売れてしまいますが、不人気ズームはジャンクボックスの長老と化しています💦

☆使った感じは28mmに近い感じですが、以前35mmを使ったばかりの自分にはとてもいい画角に感じました。

レンズ構成が7群7枚のレトロフォーカスなのでカリカリに写る感じではありませんが、SMCのお陰で逆光には割と強い感じです。

◎レンズの分解・清掃はリスクが伴いますので、できればプロに任せる事をお勧め致します。

あくまでこの分解・清掃は個人的な趣味の為、間違っている事も多いと思いますので、レンズの仕組みを勉強する程度にして下さると嬉しいです。

もしレンズを分解・清掃する場合は必ず自己責任でお願い致します(汗)

コメントはできればこちらの「ヨッシーハイムannex」ヘお願いします。

以上、【ペンタックス「SMC PENTAX 30mm F2.8」分解清掃・作例】でした!

コメント