◎とあるドフの青箱を覗くと、そこにはあまり見た事が無い太いレンズが転がっていました。

気になって見てみるとそれは「Super-Takumar 135mm F2.5」で、価格が北里柴三郎さん1枚だった事もあり、迷う事無くレジの前に立っていました^^;

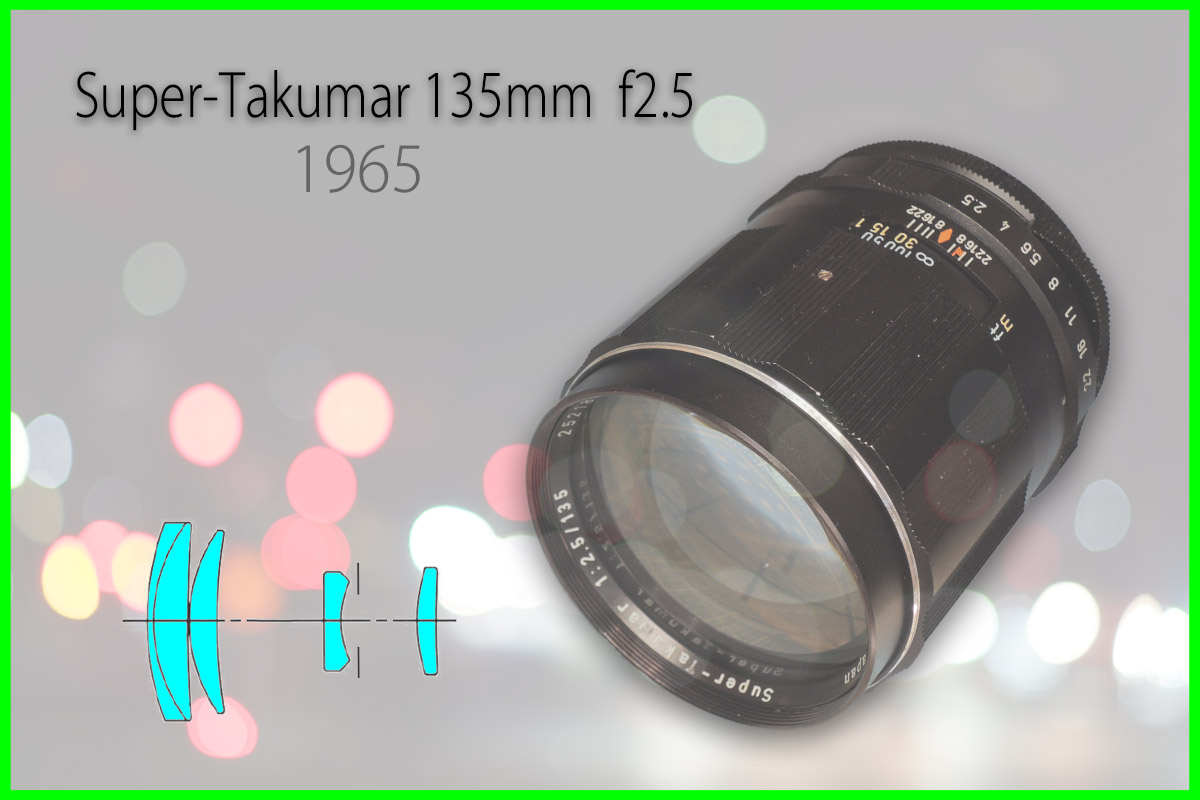

今回はこの「Super-Takumar 135mm F2.5」を分解清掃して作例を撮った内容になっています。

巷では圧倒的に「Super-Takumar 135mm F3.5」の流通が多く、当時の人は「Super-Takumar 55mm F1.8」とセットで購入するのがブームだった様に感じました。

smcになってからは中望遠レンズも105mm、120mm、135mm、150mmといろんな焦点距離も選べる様になりましたが、何故か135mm以外はほとんど見かける事がありません^^;

1965年に「ASAHI PENTAX S3」の頃に発売され、SMCが発売される1971年まで生産されました。レンズ構成: 4群5枚 最小絞り: F22 最短撮影距離: 1.5m 重さ: 444g

最大撮影倍率: 0.11倍 絞り羽根枚数: 6枚 フィルター径: 58mm マウント: M42

コーティング: モノコーティング 画角: 35mm/18°/15° 外寸: 66×80.5mm

フードは200mmF4の物が使えます。

参考として「レンズの分解・清掃に必要な道具とコツ」、「バルサム切れ修理」、「レンズの黄変の修理」、「弱いレンズコーティング」などを記事にしていますのでそちらもご覧ください。

①レンズを分解清掃していきます

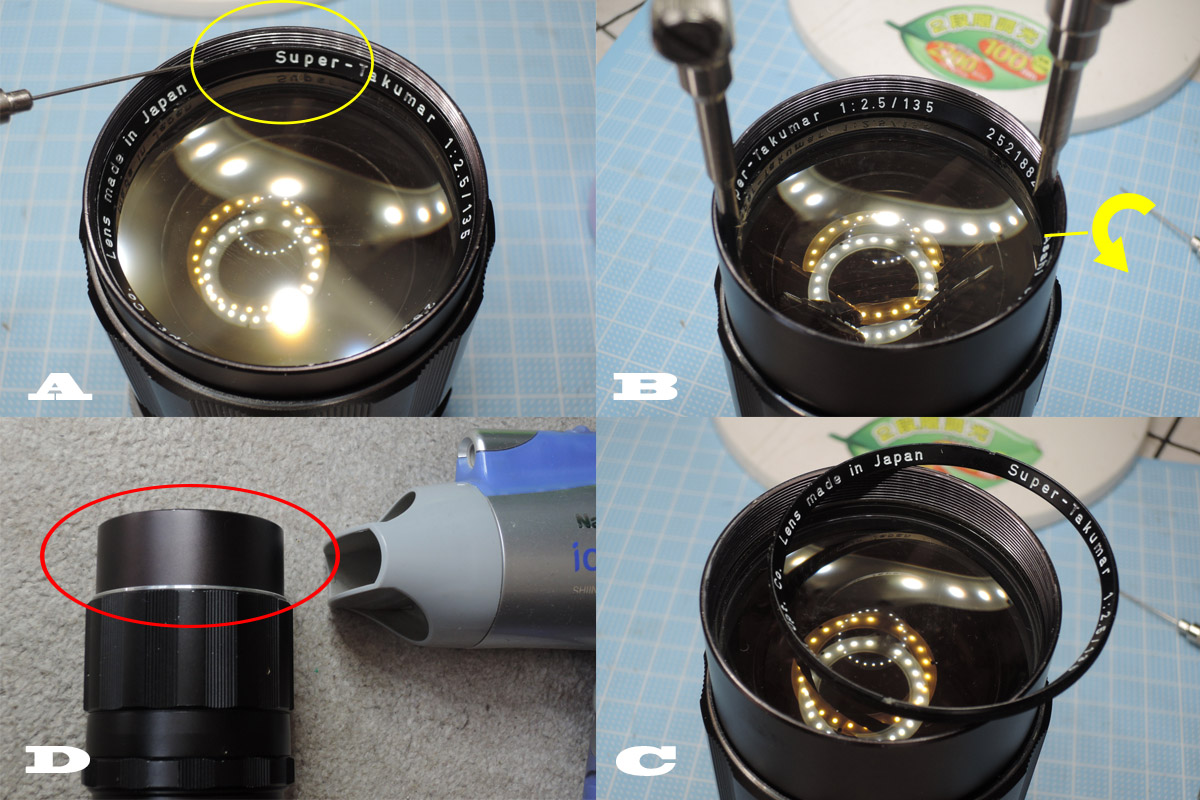

A: 前玉を固定している銘板リングにはネジ止め剤が塗布されていますので、アセトンをネジ山に染み込ませて3分待つを3回ほど繰り返します。

A: 前玉を固定している銘板リングにはネジ止め剤が塗布されていますので、アセトンをネジ山に染み込ませて3分待つを3回ほど繰り返します。

B: カニ目ツールで緩めますが、ツールでレンズを傷付ける恐れがあるので、できればマスキングテープを3重に貼っておくといいです。

C: こんな感じで銘板リングは外れます。

D: このレンズの前玉はレンズ枠ギリギリの設計らしく、前玉が取れません💦

こうした時は鏡筒を温めると簡単に外れます。

実は前群アッセンブリーが反時計回りに回せば外れる(画像③のC)んですが、作業の安定性を考えて最後にしています。

②2枚目のレンズ清掃と後玉外し

A: 2枚目のレンズを固定しているロックリングもアセトンを染み込ませておきます。

A: 2枚目のレンズを固定しているロックリングもアセトンを染み込ませておきます。

B: レンズを傷付けない様、慎重にロックリングを外します。

C: 外した各レンズを清掃します。

D: 後玉ユニットを反時計回りに回して外しますが、ヘリコイドのメンテをしない場合はいきなり後玉を外してもいいです。

③3枚目のレンズ取り外し

A: 外した後玉ユニットを分解してレンズを清掃します。

A: 外した後玉ユニットを分解してレンズを清掃します。

B: 本体を固定して、前群ユニットを反時計回りに回して外します。

C: こんな感じで前群ユニットが外れます。

D: ロックリングを吸盤オープナーなどで外します。

④3枚目レンズの清掃とヘリコイドグリス交換

A: 外したレンズを清掃して組み立てます。

A: 外したレンズを清掃して組み立てます。

レンズ清掃のみでしたら、後は逆の手順で組み立てれば完成です。

B: ここからはヘリコイドグリス交換の作業になります。

フォーカスリングを無限遠にセットしたらフォーカスリング固定イモネジを外します。

C: フォーカスリングを外したら内部のサブヘリコイド(銅製)と鏡筒部に無限遠の位置関係マーキングをしておきますが、銅ヘリコイドの下のフリーになってる黒いプレッシャーリングにはマーキングしなくていいです。

D: MAN/AUTOと書いてある外装リングのイモネジを緩め、リングを外します。

⑤マウント部とヘリコイド部の分離

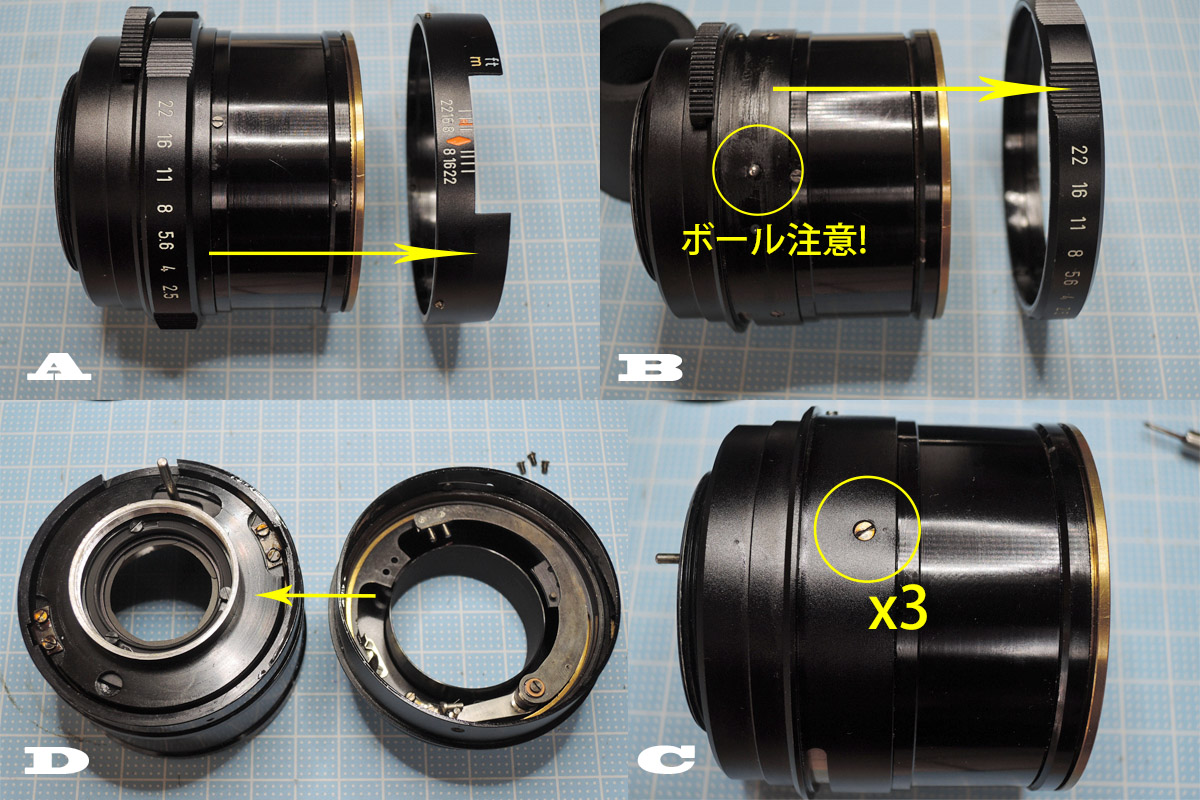

A: 指標線のあるリングのイモネジを緩め、リングを外します。

A: 指標線のあるリングのイモネジを緩め、リングを外します。

B: 絞りリングを外しますが、中のクリックボールが飛び出す事がありますので、袋の中で作業をして下さい。

C: ヘリコイドとマウントを固定しているネジ3個を外します。

D: 組合せ位置を確認しながらヘリコイドとマウントを分離します。

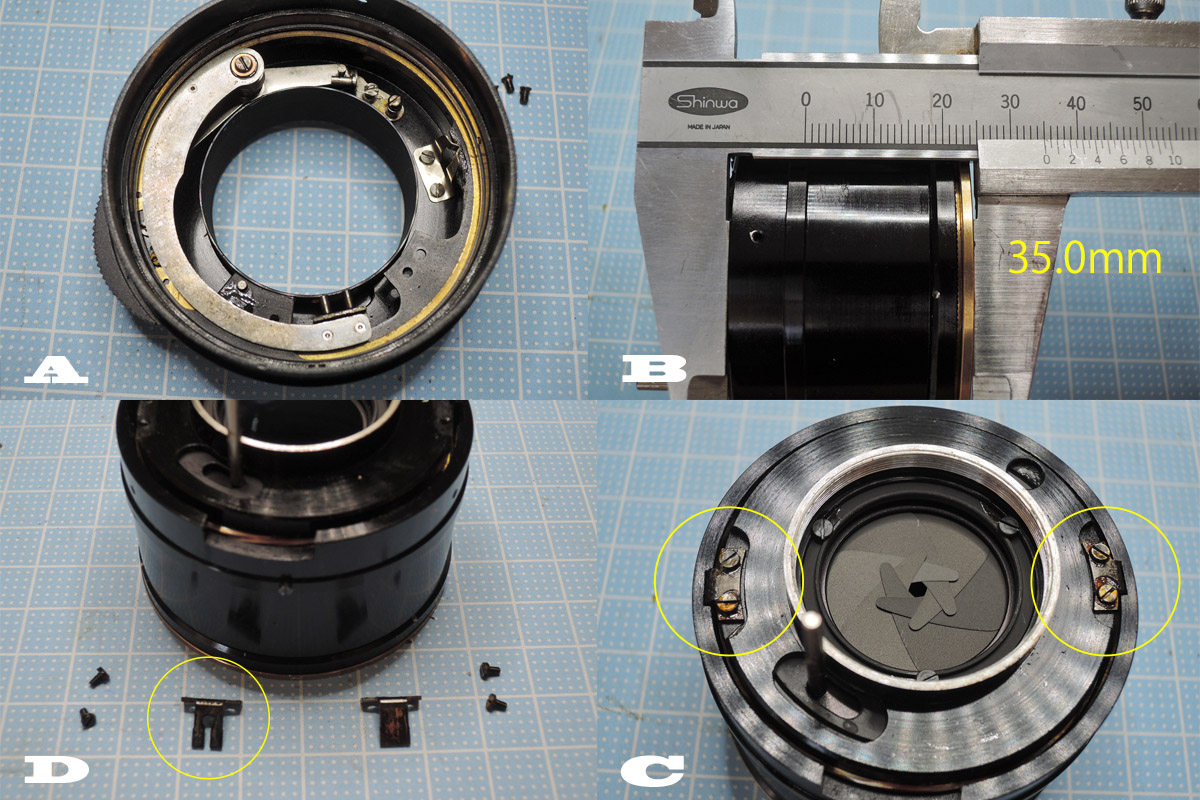

⑥マウント点検とヘリコイド分解

A: マウントのピンやレバーなどを動かして、それぞれスムーズに動くか確認し、動きが悪い場合は筆などで少量のマシン油を塗布しておきます。

A: マウントのピンやレバーなどを動かして、それぞれスムーズに動くか確認し、動きが悪い場合は筆などで少量のマシン油を塗布しておきます。

それでも直らない時は分解清掃して給油しておきます。

B: 無限遠位置でのヘリコイドの幅を測定しておきます。(個体差があるので参考程度にして下さい)

C: 直進キーを外しますが、どちらかがスリット入りになっているので、スリット入りは取付位置をマーキングしておくと良いです。

D: こんな感じで外れます。

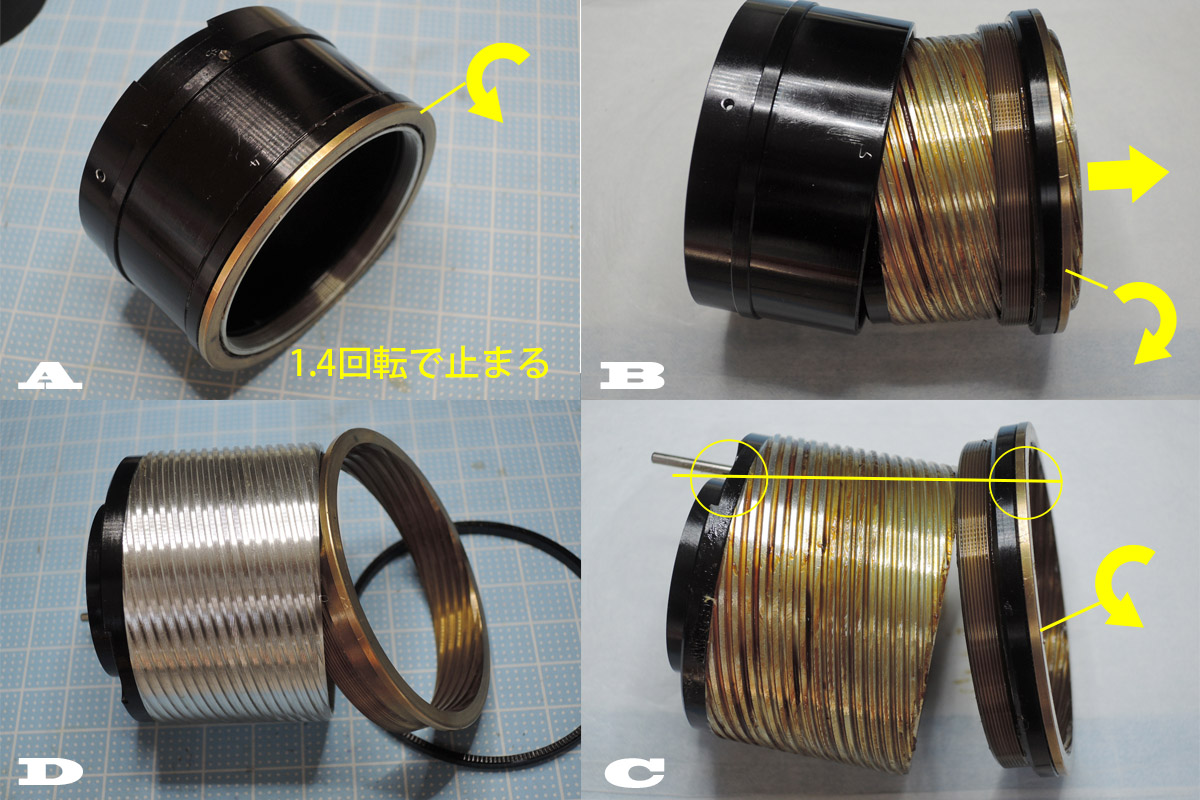

⑦ヘリコイド分解

A: 外側のサブヘリコイドを締め込んで、∞位置から何回転で止まるか数えます。

A: 外側のサブヘリコイドを締め込んで、∞位置から何回転で止まるか数えます。

(個体差がありますので参考程度にして下さい)

B: サブヘリコイドを回してヘリコイドを取り外します。

C: メインヘリコイドからゆっくり慎重にサブヘリコイドを回し、外れる瞬間の位置関係をマーキングしておきます。

D: ブラシとホワイトガソリンor灯油を使い、古いヘリコイドグリスを綺麗に落とします。

絞りのメンテナンスをする場合は画像⑧の作業を行ってから、ヘリコイドにグリスを塗布して組み立てて下さい。

☆ヘリコイドの組み立てはまずメインヘリコイドにサブヘリコイドが外れた瞬間の位置から組み込み、面一の所で止めます。

次に黒い鏡筒に組み立てたヘリコイドを入れ、止まるまでサブヘリコイドを締め込みます。

そしてサブヘリコイドを1.4回転戻すと、直進キーが入るおおよその位置で止まると思いますので、2つの直進キー(画像⑨に注意点あります)を取り付ければ完成です。(この時にメインヘリコイドとサブヘリコイドはほぼ面一です)

組み立てたら画像⑥のBの無限遠位置での幅をチェックしておきます。

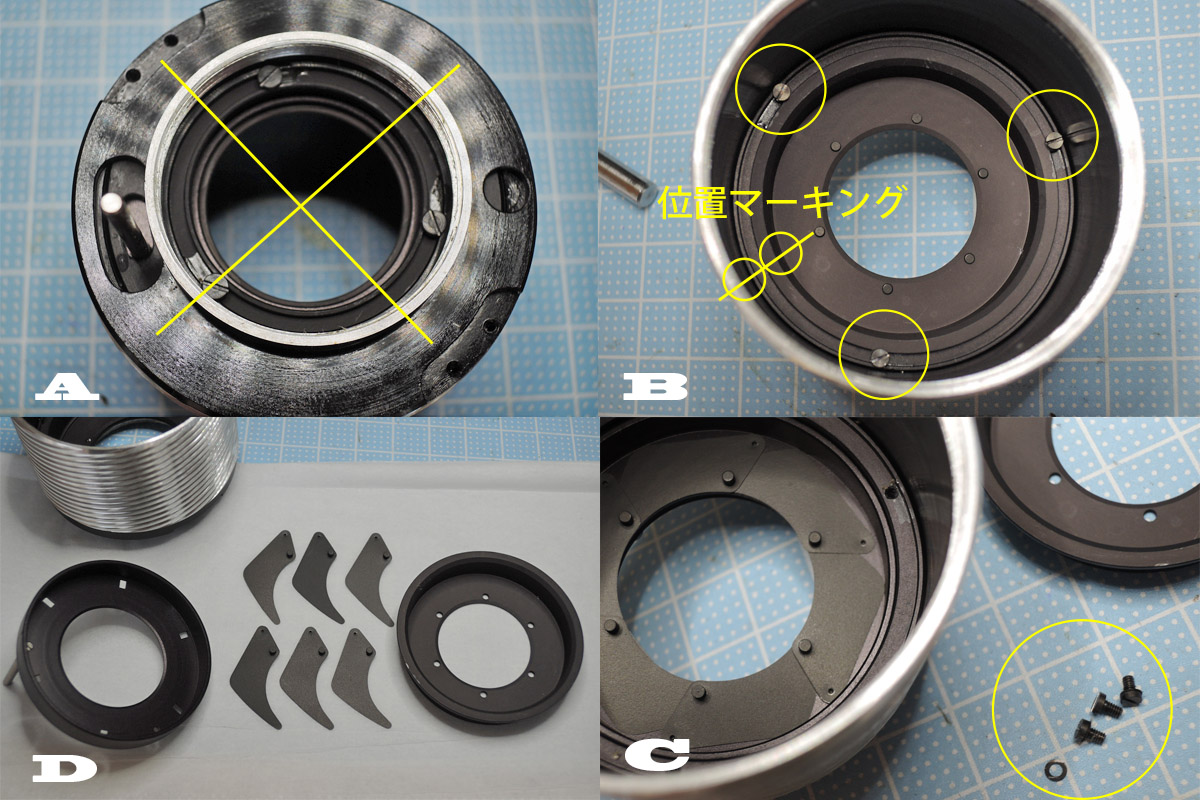

⑧絞り羽根の清掃

A: こちらは絞り量調整部なので弄らないで下さい。

A: こちらは絞り量調整部なので弄らないで下さい。

B: 固定側の取付位置マーキングをしたら、3個のネジを外して固定側を慎重に外します。

C: ネジにはワッシャーが入っていますので、紛失に注意して下さい。

絞り羽根の取付方向と表裏を確認したら、絞り羽根と可動側を取り外します。

D: 擦れる部分を全てエタノールなどで綺麗にしたら、組み立てます。

⑨直進キーと指標リングの取付注意点

A: 直進キーを取り付ける時はキーの隙間を小さなマイナスドライバーでちょっと広げる感じでネジを締め込むといいです。

A: 直進キーを取り付ける時はキーの隙間を小さなマイナスドライバーでちょっと広げる感じでネジを締め込むといいです。

B: 指標リングの指標線はヘリコイドストッパーネジと同線上ではなくちょっとズレているので、イモネジの打痕を基準に取り付けます。

後は逆の手順で組み立てれば完成です。

お疲れ様でした。

⑩「Super-Takumar 135mm F2.5」の作例

場所は名鉄の舞木検査場

場所は名鉄の舞木検査場

使用カメラは前半の6枚がフルサイズミラーレスのα7で、後半の5枚はペンタックスAPS-CのK-S1となっています。

絞り値は分かる範囲で記載しています^^;

⑪静態保存されている1961年6月1日デビューの7000系「パノラマカー」

⑫SAの洗面所にて

⑬信号待ち

⑭高圧送電線 鉄塔

⑮フレア・ゴースト

フードを付けていない状態で、モノコーティングらしい出方でした。

フードを付けていない状態で、モノコーティングらしい出方でした。

⑯撮り鉄

開放F2.5

開放F2.5

ここから使用カメラが「ペンタックス K-S1」になります。

⑰貨物列車

⑱梅

⑲菜の花

⑳大谷君の視線を感じる

135mmのレンズとして安定の解像度で、ピンの山も掴みやすく、もう少し明るいレンズが欲しい時はいい選択になるレンズだと思いました^^

◎レンズの分解・清掃はリスクが伴いますので、できればプロに任せる事をお勧め致します。

あくまでこの分解・清掃は個人的な趣味の為、間違っている事も多いと思いますので、レンズの仕組みを勉強する程度にして下さると嬉しいです。

もしレンズを分解・清掃する場合は必ず自己責任でお願い致します(汗)

コメントはできればこちらの「ヨッシーハイムannex」ヘお願いします。

以上、【ペンタックス「Super-Takumar 135mm F2.5」分解清掃・作例】でした!

コメント